岐阜に移住してからは、東京で思い描いていた生活をした。明るいうちに洗濯物を干し、散歩に出て、毎日漫画を読んだり本を読んだりして過ごした。一日10時間くらい寝たり、2週間に一度は地域のおばあちゃんたちが行う草木染めサークルに通い、美しい山々や若い稲穂に心を打たれていた。

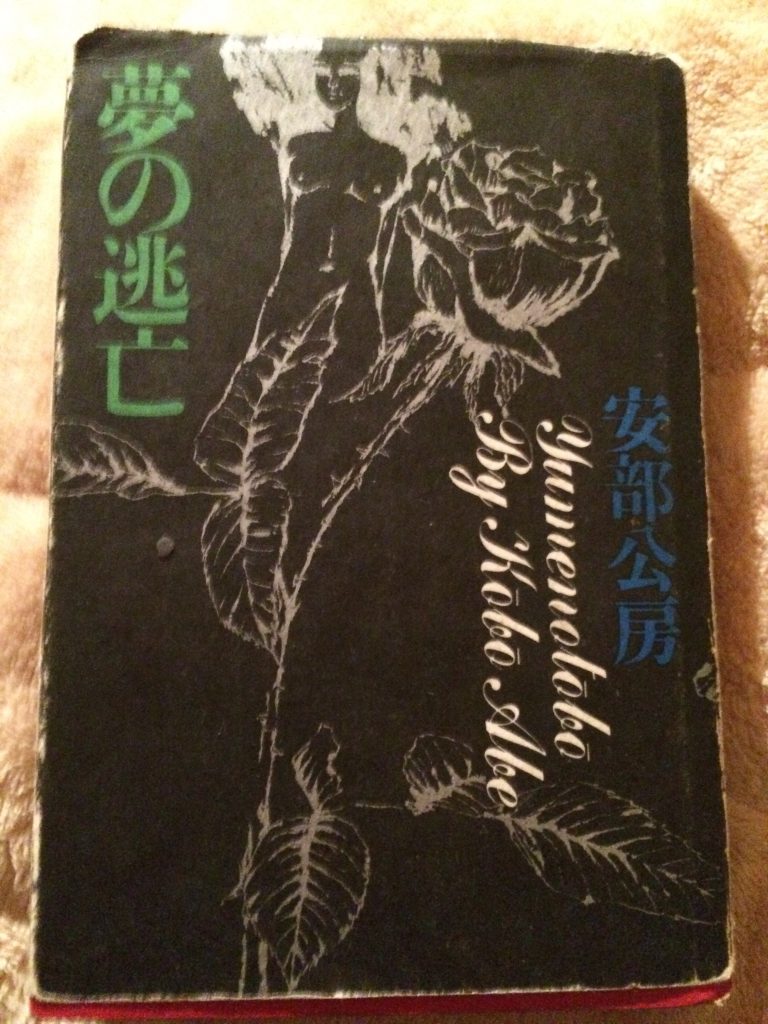

失業手当が切れる頃、こんな生活に少し飽きを感じていた。三ヶ月経っても同年代の友達はできなかった。宮澤賢治や原民喜や八木重吉が好きな、そんな同年代の友達が欲しくなったけれど、どうやったら出会えるのか全くわからなかった。同時に一人でゆっくり本を読んだり、選んだりできる場所がここにはないと知った。書店はあるのだけれど、ベストセラーではない心打たれる本との出会いが欲しくなった。

そんな風に過ごしているうちにいつの間にか、古本屋になりたくなった。彼と二人でやっていけたら、どんなにいいだろう。でも私たちにはお金も人脈も物件もなかった。今思えば無謀な思いつきだった。

昔から直感というものを深く信じている。意識にのぼる考えよりも無意識の中に積もっていった記憶や音や知識はずっと深いものだと信じているから、思いつきを軽んじることができなかった。本当に古本屋さんができるのか不安にもなったけれど岡本太郎の「危険だという道は必ず、自分の行きたい道なのだ。」という言葉に励まされて、とりあえずは思いつきを無根拠に信じることにした。何も持っていなかったから生活の糧を得られて、かつゆくゆく古本屋になれる仕事を探し始めることにした。

◎他の記事はこちら

【素描第一回】本は新しい世界への扉

【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』

【素描第三回】たったひとつの『声』

【素描第四回】岐阜に移住したときのこと

【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった

【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった

【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと

【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ

【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから